震災学習と平和学習を通じ、地域の歴史と文化を学ぶ旅——長岡・見附で学ぶ、戦争と防災、復興のリアル

新潟県の中央部に位置する長岡市と見附市。長岡市は、「花火のまち」として全国的に知られ、毎年開催される長岡花火には多くの人々が訪れます。また、長岡市と見附市は司馬遼太郎の小説『峠』の舞台としても有名で、幕末の動乱を駆け抜けた河井継之助ゆかりの地として、各地に史跡や資料が残されており、歴史の息吹を感じられるまちでもあります。

全国的にも知名度の高い長岡まつり大花火大会は、毎年8月2日と3日の2日間に渡りおこなわれます。長岡まつりの前身である、「長岡復興祭」は昭和20(1945)年8月1日に長岡を襲った空襲から1年後の昭和21(1946)年8月1日に、鎮魂や復興への想いを込めて開催されました。現在でも長岡花火には鎮魂と平和への祈りが込められています。

また、花火のクライマックスのひとつ「復興祈願花火フェニックス」には、新潟県中越大震災からの復興への願いが込められています。

長岡には、度重なる戦争や災害に見舞われながらも、不死鳥のように蘇ってきた歴史があります。江戸時代末期の戊辰戦争では長岡藩が激戦の舞台となり、明治以降も第二次世界大戦における長岡空襲、さらには中越大震災など、幾多の試練を乗り越えてきました。そのたびに、人々は知恵と団結の力で復興を果たし、現在の長岡を築き上げてきました。

-

-

「長岡といえば『フェニックスのまち』。どんな苦難にも諦めずに立ち上がり続けてきた長岡の歴史を象徴しており、長岡花火の目玉の一つである『フェニックス』にもその精神が込められています」と話すのは、長岡市観光企画課の大隅さん。「長岡の地には、度重なる戦争や災害に見舞われながらも、何度でも立ち直ってきた歴史があります。困難が起こるたびに人々は知恵と団結の力で復興を果たし、現在の長岡を築き上げてきました。なぜ長岡が何度も立ち直ることができたのか、その歴史的な背景や理由を学ぶことは、子どもたちの教育にも大いに役立つと思います」と大隅さん。

-

-

長岡はどのような苦難にみまわれ、どのような歴史を辿ってきたのでしょうか。江戸時代末期の戊辰戦争では、長岡藩は幕府軍と新政府軍の間に立ち、中立の立場を取りながら戦争を回避しようとしましたが、それが叶うことなく敗戦。しかし、その後「米百俵の精神」によって復興を遂げました。また、第二次世界大戦時には、新潟県内で唯一、大規模空襲を受け、駅前をはじめとする街の大部分が焼け野原となりましたが、そこからも復興を遂げています。さらに、戦争以外に、平成16(2004)年には「7.13水害」や「中越大震災」によって大きな被害を受けながらも、再び不死鳥のごとく再生を果たしてきました。

-

-

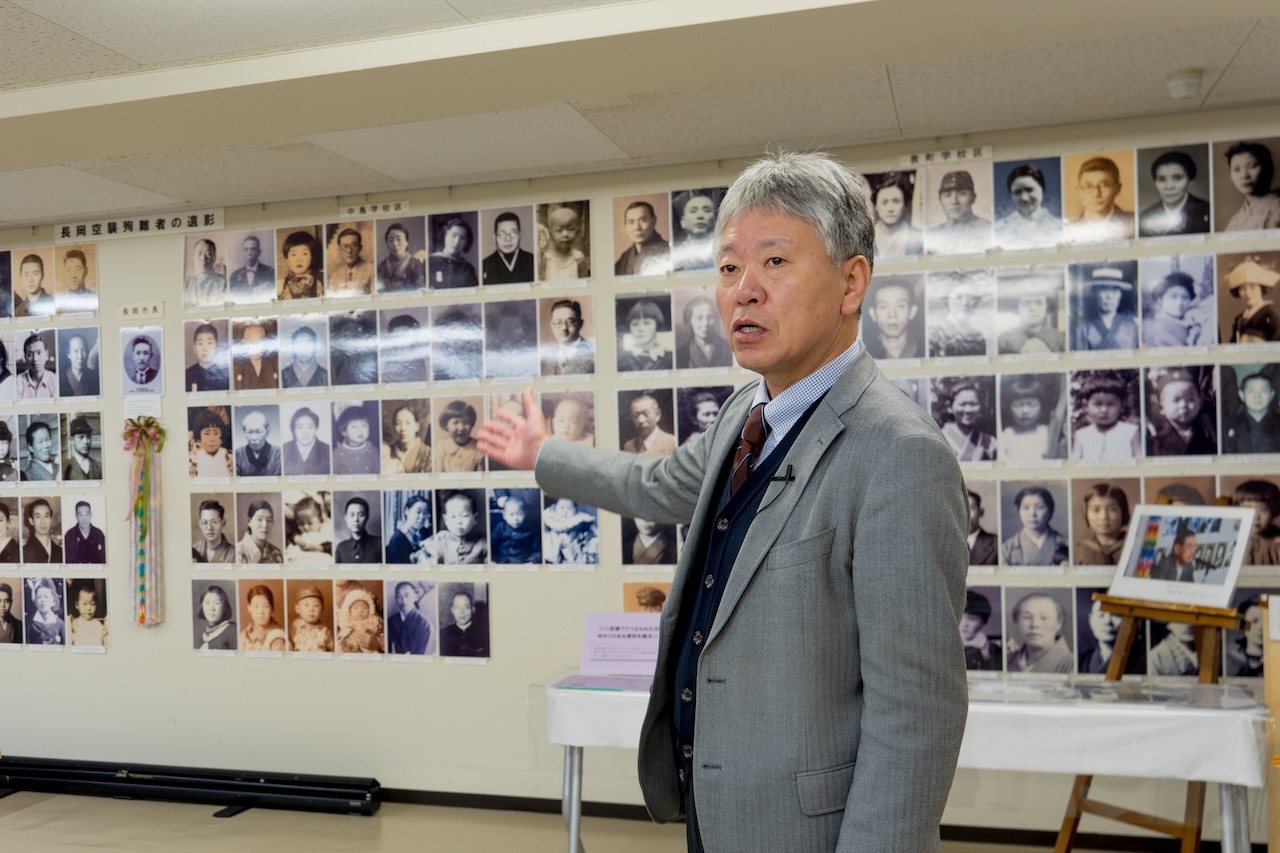

長岡戦災資料館(長岡市)——戦争の記憶を未来へつなぐ

長岡市にある「長岡戦災資料館」は、「長岡空襲」の記憶を後世に伝える施設です。昭和20(1945)年8月1日夜、アメリカ軍のB29爆撃機125機が長岡市を襲撃し、約16万3,000発の焼夷弾を投下しました。その結果、市街地の約80%が焼失し、現在確認されているだけで1,488人の尊い命が失われました。館内には、当時の様子を伝える多くの展示があります。「遺影展示」のコーナーでは、長岡空襲で亡くなった1,488人のうち、現在369人分の遺影が展示されています(時期により、展示内容が変わります)

同館は、長岡市内の小中学生を中心に、平和学習の場として多くの学校に利用されてきました。歴史を学び、平和について深く考える場として、市外の学校からも教育旅行を受け入れてきました。また、長岡市とハワイ・ホノルルとの姉妹都市交流の一環で、海外の中高生が訪問することもあるといいます。

-

-

「戦争について知ることは、平和の大切さを学ぶことにつながる」と話すのは、館長の近藤信行さん。「展示を見るだけでなく、実際に触れてみることで、より深い理解につながると考えています」と近藤さん。例えば、焼夷弾の模型を実際に持ち、その重さを体感することで、戦争のリアルな一端を学ぶことができます。また、戦時中の暮らしを再現した部屋では、当時の住環境を体験し、戦争が日常生活に与えた影響を、見て、触れて学ぶことができるようになっています。

-

-

「これを持ってみてください」。そう言って近藤さんが差し出したのは、戦時中に小学生が使用していたランドセル。現在使用されている革製のランドセルとは明らかに手触りが異なります。実は、紙で出来ているのです。「当時、皮革製品というのは、軍需物資が優先されました」と近藤さん。戦時下の物資不足は小学生の生活にも影響していたということがわかります。

実際の遺品や焼夷弾の模型、被害を伝える展示物を目の前にすると、単なる数字ではなく、一人ひとりの生活、人生があったことを実感できます。長岡戦災資料館を訪れ、その記憶に触れることで、未来をより良いものにするための一歩を踏み出せるかもしれません。

※令和8(2026)年5月に移転オープン予定です。

移転時期:令和8年5月(予定)

移転後住所:長岡市坂之上町3-1-20(旧互尊文庫)

-

-

やまこし復興交流館おらたる(長岡市)——地域の知恵を未来へ。山古志で学ぶ減災の大切さ、中越大震災の記憶と学び

長岡市にある「おらたる」は、平成16年の中越大震災をきっかけに誕生した施設。かつて仮設住宅で生活した住民たちの「みんなが集まれる場所がほしい」という想いを反映し、地域の復興とともに設立されました。「おらたる」という名称は、地元の方言で「わたしたちの場所」という意味です。震災当時の映像や写真、被災者の証言などを通じて、地震が人々の暮らしに与えた影響を知ることができます。

震災の経験を活かした減災・防災学習の拠点として、多くの学校や団体を受け入れてきました。ただ地震の記録を学ぶだけでなく、体験・対話を通じて「実際にここで起こったことなのだ」ということを学び、防災意識を高めることができるようになっています。

-

-

地域住民の実体験から学ぶ、減災の知恵

「おらたる」の大きな特徴のひとつが、地域住民との交流です。同施設には「山古志住民ガイド」が所属しており、実際に震災を経験した地元の方々の生の声を通じて、震災当時の状況や復興の歩みを知ることができます。当時、大きなニュースとなった「全村避難」における状況など、実際に体験した方から状況を聞くことができます。

-

-

全国各地からの大勢の訪問者をガイドしてきた長島さん。「他の地域とは違うところ」として語ってくれたのは「山古志は中山間地に集落が点在する地域。だからこそ住民の距離感が近く、互いに互いを知り尽くしているところ」だといいます。「山古志は、コミュニティの結束がとても強い地域。地震発生時も、なんとなく言葉にしなくてもわかりあうようなところがあった」と長島さん。

-

-

そうした地域特性は、訪れた生徒たちに深い印象を残しているそうです。「とくに、東京など都会からお越しになる学生さんは、びっくりする方もいます。(人と人との)距離感だったり、コミュニケーションの仕方ひとつをとっても、自分が住むところとあまりにも環境が違いすぎて」と長島さん。川が地すべりでせき止められたことによって水没被害を受けた木籠(こごも)集落など、実際に山古志地域内をめぐり、若い世代に経験を語り継いでいます。

-

-

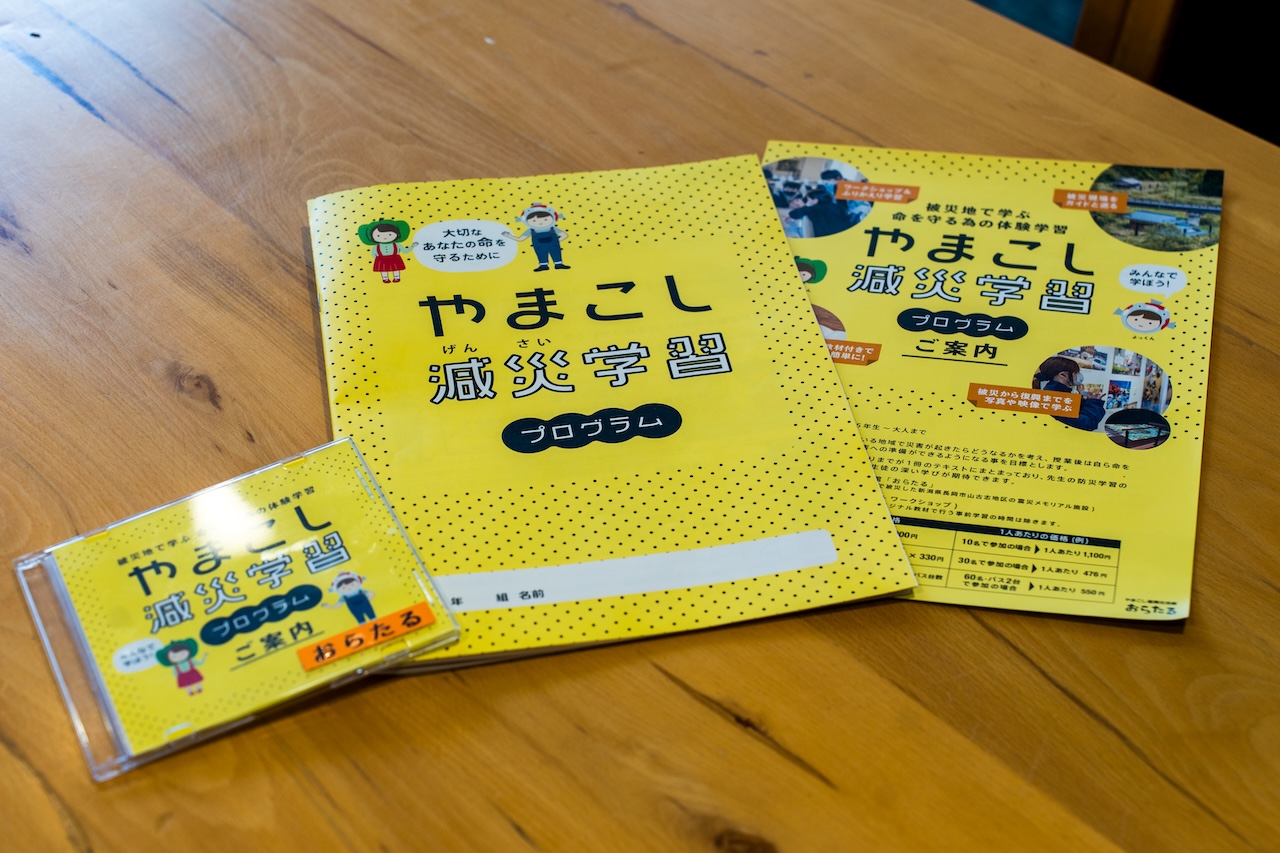

「おらたる」では、小学生の高学年から高校生を対象に、地震災害に特化した減災学習「やまこし減災学習プログラム」を提供しています。「広く浅く、ではなく、あくまでも山古志が得意とすることに特化したプログラムを組んでいます」そう話すのは、「おらたる」で減災プログラム学習などに取り組む小池裕子さん。訪問した生徒たちは、まず山古志の被災状況や復興の歴史について学び、その後、実際に地域を歩きながら、「もし自分が被災したらどうするか?」を考えるワークショップに参加するなど、学びを深めていきます。

-

-

「減災」という言葉はあまり聞いたことのない方がいるかもしれません。「災害の多い日本では、地震や台風などの被害を完全に防ぐ(=防災)ことは難しいのが現実です。減災は、まず自分たち一人ひとりで災害の苦労を知っておき『災害の被害を未然にできる限り減らすこと』を目的としています」と小池さん。過去の経験から学び、備えを万全にすることで、被害を最小限に抑える体制を整えることが可能になるといいます。そこで生きてくるのが、中越大震災から復興した山古志の体験、知恵なのです。

-

-

小池さんは「災害はいつ自分たちに起こるかわからない」という意識を持つことが大切だと繰り返し語ってくれました。「防災を『他人ごと』ではなく『自分ごと』とし、身近なこととして考えるきっかけになれば嬉しいですね。『いつでも人を助けることができるし、人はお互いに助け合えるんだ』という気持ちを持ち帰っていただきたいなと思っています」と小池さん。防災の知識を学校で学ぶだけでなく、実際に地域に暮らす人々と関わりながら学ぶことで、「自分の身を守る力」と「助け合う意識」を主体的に育むことができるのではないでしょうか。

-

-

北越戊辰戦争の足跡を実際に歩き、学ぶ。——今町観光歴史ガイド「なびらーず」(見附市)

長岡市に隣接する見附市の今町(いままち)地区。かつて河川交通の要衝として栄えた一方、幕末期の北越戊辰戦争(1868年)最大の激戦地のひとつに。その様子は司馬遼太郎の小説『峠』にも描かれました。作品に登場する地名を実際に歩きながら、長岡・見附の歴史や地域のつながりを学べるのが「今町歴史散歩ガイドグループ なびらーず」による、まちあるきガイドです。歴史や文化など得意分野も様々な10名弱の市民ガイドが、見附の見どころを3つのコースで案内してくれます。本モデルコースでご紹介するのは「今町歴史散歩コース」。

「まさに、あちらの方角から、いま私たちが立っているこの場所に向けて河井継之助の軍勢による攻撃が行われました。隠れている敵を炙り出すため、町には火が放たれ、ほぼ全域が焼失しました」。臨場感たっぷりに説明してくれたのは、『なびらーず』代表の藤田潤治さん。

-

-

「今町歴史散歩コース」は、司馬遼太郎の小説『峠』にも登場する今町地区を巡りながら、長岡・見附が辿ってきた歴史を学べるコースです。『峠』の主人公である長岡藩の家老・河井継之助は、官軍と徳川幕府の対立の中、無益な戦を避けるため和平を模索。しかし、結局は新政府軍と激戦を繰り広げることとなりました。継之助は、新政府軍(官軍)に奪われた長岡城奪還を目指し、見附に布陣。新政府軍が占領していた今町に攻め入り、激戦が展開されました。永閑寺は官軍の本陣として使われ、本堂が焼失したほか周辺一帯はとくに大きな被害を受けたといいます。

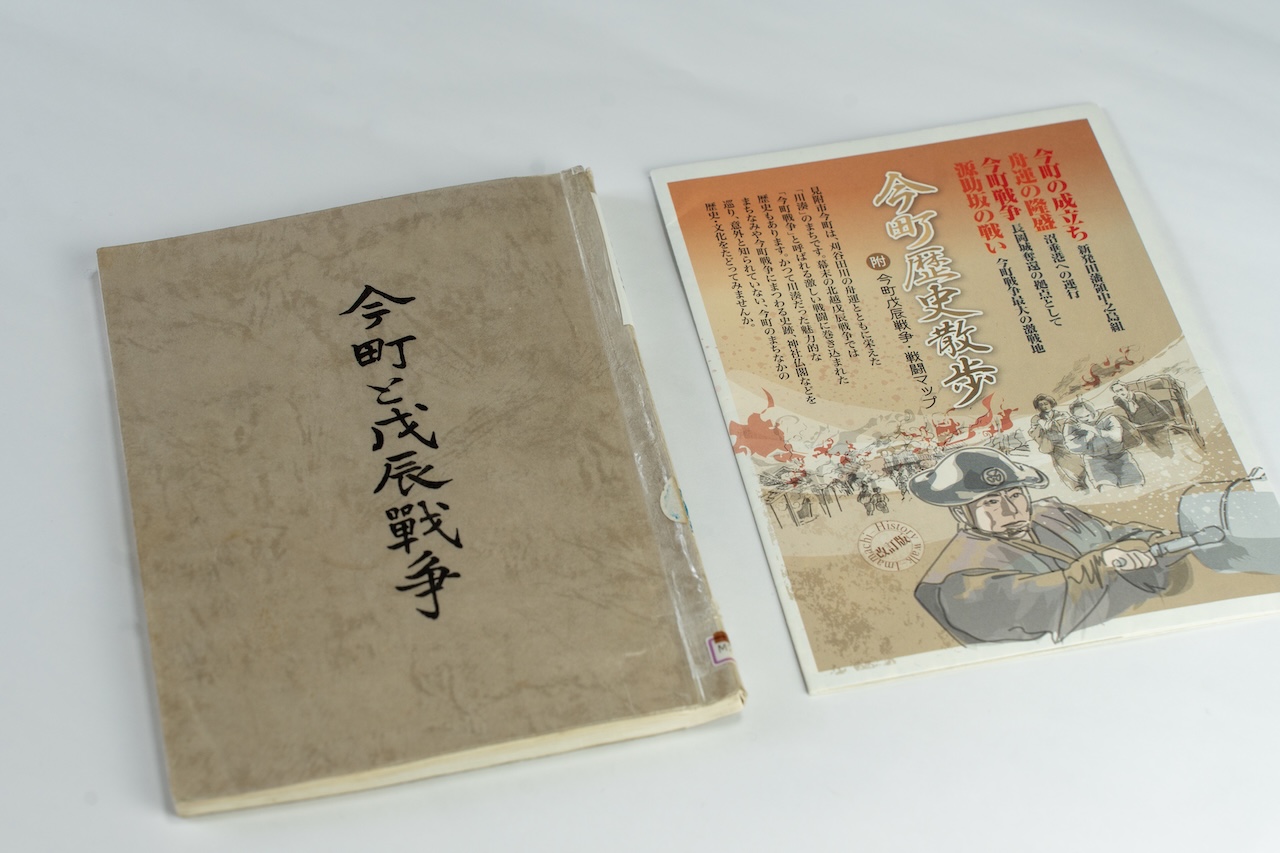

戊辰戦争における今町の様子を克明に記録した貴重な書籍が、大正時代に刊行された「今町と戊辰戦争」。この本をもとにグループで制作したガイドブック「今町歴史散歩」を手に、現地を実際に歩くことで、学びがより一層深まります。

-

-

「今町歴史散歩コース」のスタート地点「道の駅パティオにいがた」では、今町地区を再現したジオラマによる案内も実施。俯瞰的にまちの姿を知ることができます。

「戊辰戦争の際に今町が実際に戦場となったことを知っていただきたいという思いがありました。見附に住む大人の方でも、戊辰戦争のことや今町が戦場になったことを知らない世代が増えています。歴史を学ぶことの意義、『過去が今の自分につながっている』ということを考えるきっかけになれば」と藤田さんは話します。

-

-

長岡と同様に、見附も戦災や災害から力強く立ち上がってきた地域です。平成16(2004)年には7.13水害や中越大震災と、立て続けに自然災害に見舞われ、今町をはじめとする見附市一帯も大きな被害を受けました。

『パティオにいがた』は、7.13水害後に改修された刈谷田川の旧堤防と新堤防のあいだを盛土してできた広大な敷地の上に位置しており、道の駅としての機能に加え、防災公園としても活用されています。

さらに、館内には7.13水害からの教訓を生かしたまちづくりを紹介する「防災アーカイブ」が設置されています。防災意識を高める拠点として、多くの学びを得られる施設でもあります。

歴史的スポットを巡るだけでなく、見附のまちに暮らす人々の生活や治水、経済の仕組みなど、様々な観点から学ぶことができるコースとなっています。

-

長岡・見附で学ぶことの意義

長岡・見附は、戦争や災害を乗り越えながら復興してきた地域です。戦禍と災害に幾度となくみまわれてきた歴史を知ることは、「普通の暮らしがどれほど大切なものなのか」を改めて実感するきっかけになります。歴史を学ぶことは、未来を生きる力を育むこと。長岡・見附での学びは、戦争や震災を乗り越えた人々の知恵や団結の精神に触れる貴重な機会です。過去を知ることで、いま自分たちに何ができるのかを考える。その気づきが、次の世代の未来をより良いものへと導く力になるはずです。