ものづくりの集積地 燕三条で紡がれる 人々の想いと技術を学ぶ

「燕三条で作れない金物はない」そこに至るまでの道

新潟県燕三条地域は、国内随一の金属加工の集積地として知られています。地域を構成する三条市と燕市は、それぞれ独自の特色と役割を持ち、金属加工業において互いに補完し合っています。三条市は工芸品として打刃物や木工品などを生産しているのに対し、燕市はキッチン用金属製品やカトラリーなど、より幅広いアイテムの生産に力を入れています。歴史を遡ると、かつては両市とも「和釘」の生産に携わっていました。現在ではそれぞれが得意とする分野で進化を遂げ、金属加工の集積地としての地位を確立。地域の誇りは、「燕三条で作れない金物はない」というフレーズに象徴されています。

近年、「燕三条工場の祭典」というオープンファクトリーイベントを積極的に開催し、工場を一般に開放することで、県外や世界に向けて地域の魅力をアピールしています。

-

燕三条モデルコースを制作し、案内してくれたのは、「株式会社つくる」代表取締役の山田立さん。鎚起銅器を手がける老舗工房「玉川堂」で番頭を務めるかたわら、燕三条の魅力を年間を通して伝えるための新しい仕組みづくりの必要性を感じ、「つくる」を創業。工場見学をはじめとする様々なツアーを企画し、参加者に燕三条の職人がどのような技術で製品を作っているのか、その場所の特性や職人のこだわり、思いを五感で体感してもらうことを目指しています。

「燕三条という地域がどのような場所で、どのような職人がいて、どのような技術で製作に携わっているのかを、現場を巡りながら五感で感じ取っていただきたい。そうすることで、燕三条が大切にしているこだわりや思いを伝えたい」と山田さんは語ります。

-

-

ありのままの姿を外にひらく。 燕三条の工場見学

かつては閉ざされた空間であった「工場」。2013年から開催されている「燕三条 工場の祭典」をきっかけとして、イベント期間外であっても工場見学などを受け入れる工場が増えてきました。普段は閉ざされた空間である工場を、外部へとひらく動きが広がっていきました。今や県内外、そして世界中から見学者が訪れる、観光コンテンツのひとつともなっています。

1924年創業の金属加工メーカー、三条市にあるマルト長谷川工作所も、積極的に工場見学を受け入れている企業のひとつです。ニッパー型爪切りをはじめ、家庭用のツールからプロフェッショナル用の特殊な工具まで幅広く展開し、その精密さと耐久性で多くのユーザーから支持されています。

-

-

約9200坪(サッカーグラウンド約4面分)もの広大な敷地内には、様々な作業を行う工場が立ち並んでいます。同社の製造施設では、原材料の供給から最終製品の包装に至るまで、全工程を社内で完結。使用される材料には、独自開発の高品質な鋼が採用されており、世界に類を見ない特別な加工技術を駆使しています。工場見学では、「鍛造(たんぞう)」などを間近で見学することが可能です。

-

-

「職人さんの手作業によってどのような違いが生まれるのか、実際に目の前で作業をする職人さんを見て体感していただくとともに、燕三条の職人さんたちの思いを感じていただき、持って帰ってもらえたらと思っています」と話すのは、今回工場見学を案内してくれた六間口さん。

-

-

家庭用ニッパーと美容業界などで使用されるプロフェッショナル向けの商品との違い、仕上げ前後の状態の比較など、とてもわかりやすい内容になっています。

-

-

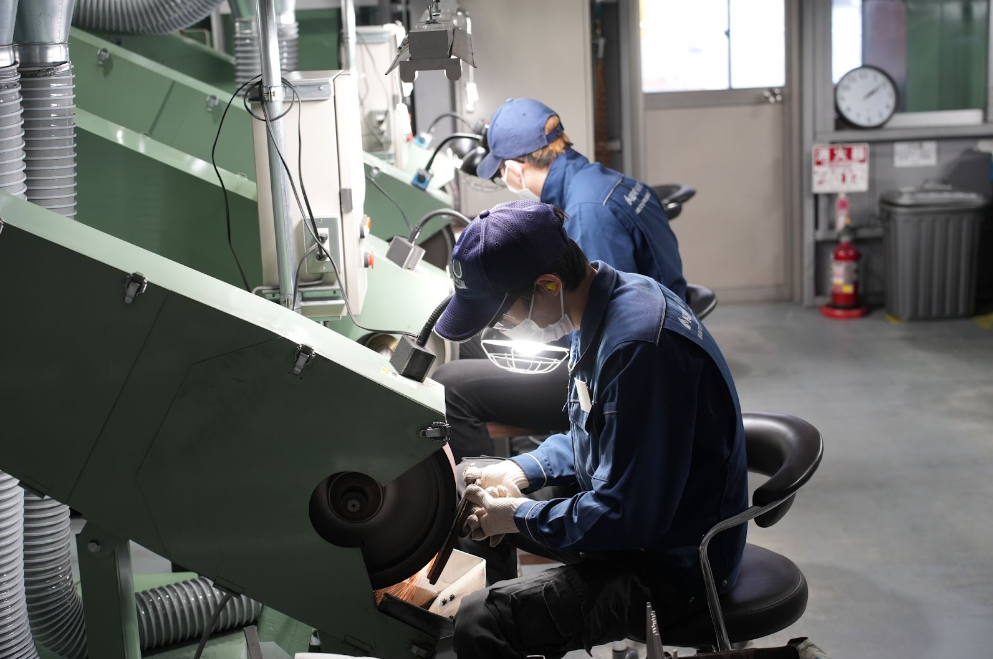

約50もの工程のほぼすべてを見学できるマルト長谷川工作所の見学ツアー。こちらは、製品を機械で磨くことにより表面を滑らかに整える「研磨」の工程です。

中には、若い職人や女性の姿もありました。「職人さんというと、なんとなく年配の方をイメージされる方が多いかもしれません。しかし、弊社をはじめ燕三条地域の工場では、年齢も性別も様々な職人さんたちが活躍しています」と六間口さん。

-

-

こちらは「ディッピング」と称される工程で、ハンドル部分に鮮やかな青・赤などの塩ビグリップを施します。この作業は、かつては職人の手作業によって行われていましたが、現在では最新の製造機械がその役割を担っています。この進化は、製造プロセスの効率化だけでなく、技術の進歩がどのように作業方法を変革しているかを体感させてくれます。

機械化された工程を目の当たりにすることで、製造業における技術革新の重要性と、それがいかにして生産性の向上や品質の確保に貢献しているかを理解することができます。

-

-

工場内には他にも最新鋭の機械が導入され、自動化が進んでいます。しかし、ニッパーの刃研ぎなど切れ味と耐久性を左右する重要な工程は、全て手作業で行われているのだといいます。また、製品の最終仕上げは、長年の経験を持つ職人が一品一品丁寧に手掛けています。職人の経験が必要とされる場面がいくつもあることに驚かされます。

実際に工場に足を踏み入れ、「工場のありのままの姿」を目の前で体感することで、多くの学びを得ることができるはずです。

-

-

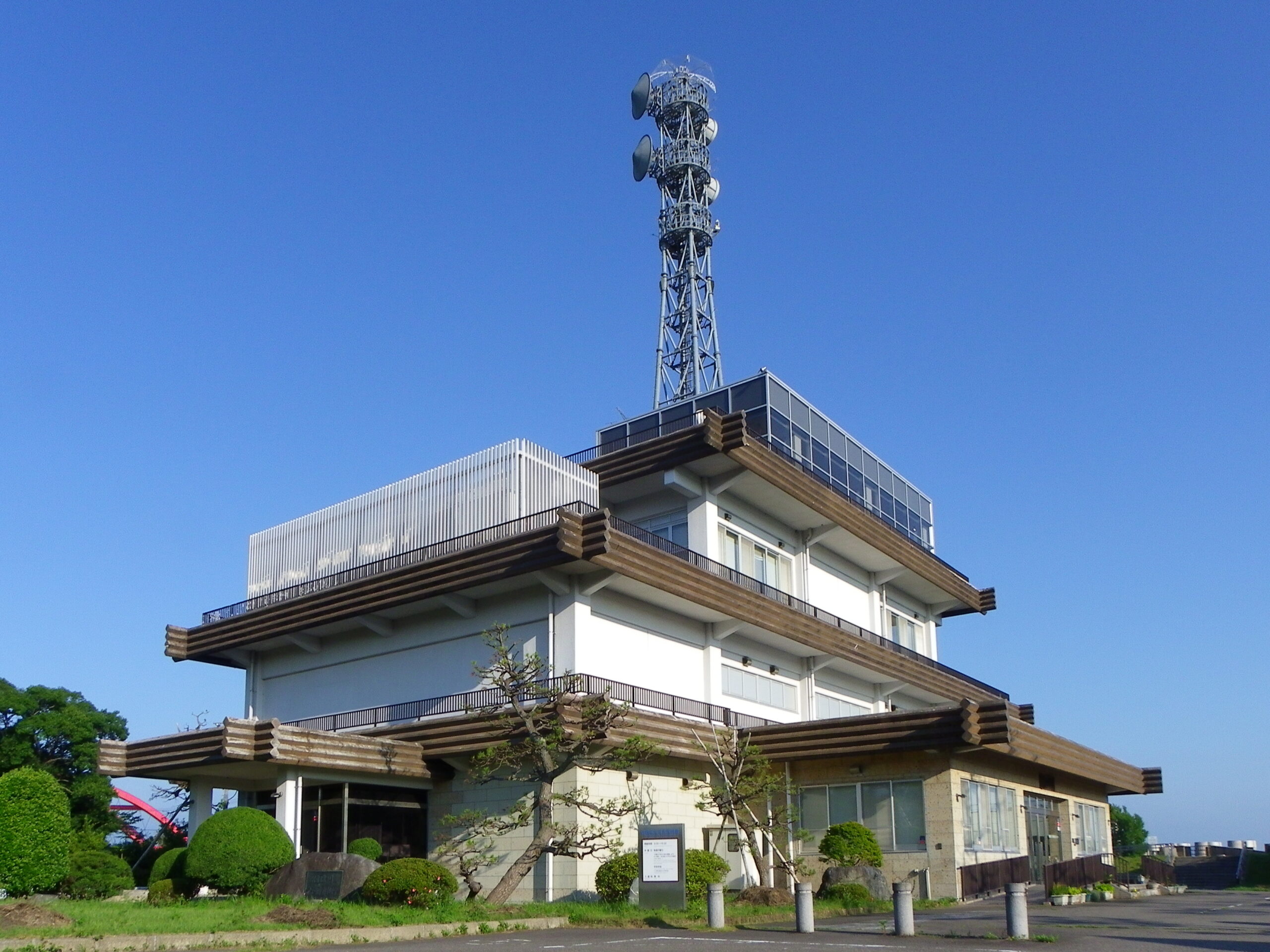

「越後平野の守り神」 大河津分水と越後平野の関係性

山田さんの案内で次に訪れたのは、信濃川大河津資料館です。ここでは、大河津分水の計画図や堰の設計図、大正時代の工事風景を捉えた貴重な写真など、約15,000点に及ぶ展示品を通じて、地形や土地の特性が燕三条地域にどのような影響を与えたかを深く理解することができます。

資料館では、「燕三条がなぜ金属加工の集積地として発展したのか」という点についても学ぶことができるといいます。「燕三条のものづくりは、信濃川をはじめとする地形や環境から大きな影響を受けています」と山田さん。そもそも金属加工産業の起源は、江戸時代初期に農民が副業として始めた「和釘づくり」にありました。信濃川の氾濫による農業の不安定さを背景に、多くの農民が和釘製作を手がけました。地震や大火による江戸での建築需要の増加も関係し、燕三条を全国有数の和釘産地へと押し上げたのです。

-

-

館内を案内してくれたのは、「Love River Net」の樋口さん。「大河津分水の歴史を学び、地域が直面した困難やそれを乗り越えてきた過程を知ることが、私たちの現在の生活や地域の発展をより深く理解するきっかけになります」と話します。

樋口さんはさらに、「地元の子どもたちに地域の歴史を深く理解してもらい、ふるさとを大切に思う心を育てること」の重要性を強調しました。「地域のアイデンティティを育むには、まず子どもたちが自分たちの歴史をしっかり踏まえることが不可欠です」と樋口さんは語ります。大河津資料館や大河津分水の現地学習の受け入れは地元である燕三条だけでなく、信濃川を介してつながる新潟市や長野県の学校などで実施しています。

-

-

大河津分水路は、越後平野の安全を確保する目的で造られた人工水路です。信濃川は新潟県と長野県を流れる全長367km、年間水量153億立方メートルにもおよぶ長大な大河です。大地に恵みをもたらす一方、氾濫など度重なる水害によって、歴史を通じて、信濃川は何度もの洪水を引き起こし、越後平野に甚大な被害をもたらしてきました。

中でも1896(明治29)年に発生した「横田切れ」は、記録的な大水害となりました。同年7月22日、数日間降り続いた長雨により横田村(現在の燕市横田)の信濃川堤防が決壊し、 大量の水が平野へと注ぎ込んだ結果、現在の新潟市などを含む越後平野の広大な範囲が泥海と化しました。

-

-

損害額も甚大で、当時の新潟県の年間予算に匹敵するほどの損害を出したといわれます。「横田切れ」が発端となり、大河津分水の建設計画が加速することになります。写真は、横田切れを紹介するコーナーの一角にある柱状のモニュメント。横田切れの際に水に浸かった高さをあらわした展示で、成人の身長を優に超える高さに透明な板が取り付けられており、水害の規模を物語っています。他にも模型を使った氾濫シミュレーションや音声ガイダンスなど、視覚的にもわかりやすい展示が多く用意されており、体感できる学びの場となっています。

-

-

樋口さんが案内してくれたのは、大河津分水の模型図。防災・減災の役割を果たす人口路としての歴史を学ぶのみならず「土木や防災に関する知識の普及」も目指しているといいます。過去に起きた水害やその他の自然災害を、どのように土木技術を用いて克服してきたのかを学ぶことで、自分たちの地域が直面する課題やその解決策について考えるきっかけにもつながりそうです。

-

-

こちらは2階の展示スペース。イギリス製の岩盤掘削機など、日本で最初の大型建設機械を用いた山地掘削、日本初の自在堰建設など、当時最新の技術とノウハウを結集した大事業であったことがわかります。着工から約15年もの歳月をかけ、1922(大正11)年にはじめて通水しました。館内には、ユニークな形をした通称「鍋トロ」と呼ばれるトロッコや、ドイツ製鋼矢板など、100年前に実際に使用された建設資材などが展示されています。

-

-

土木技術者の叡智を結集し、最新技術を用いた工事であっても、苦難が続きます。1922年の通水後も、川底が削られたことにより突如として自在堰が陥没するなど、決して簡単にはいきませんでした。

建設に携わった人々は決して諦めませんでした。日本人で唯一、パナマ運河の建設に携わった経験をもつ青山士など、土木技術者たちが威信をかけて改修に臨み、補修工事は無事に完成しました。

-

-

大河津分水の建設は、延べ1000万人という膨大な数の工事従事者によって支えられました。これらの人々の多くは、燕三条をはじめ水害に苦しむ地域から来た者たちで、猛暑や厳しい冬の風雪の中でも工事を進め、その過程で100名の貴重な命が失われました。

大河津分水周辺の各地に建つ石碑は、この壮大なプロジェクトに関わった人々の記憶を留め、青山士の「万象に天意を覚える者は幸いなり」という言葉が刻まれたものもあります。これらの石碑や展示コーナーは、大河津分水の建設に携わった土木技術者たちの功績と人柄を紹介し、彼らの強い意志と努力、そして犠牲に対する深い敬意を表しています。

-

-

200年以上、銅を打ち続ける 燕の老舗工房

続いて訪れたのは、1816年の創業以来、200年以上にわたり鎚起銅器の製造を手がける「玉川堂(ぎょくせんどう)」です。新潟県は国内唯一の鎚起銅器産地であり、中でも玉川堂は最も規模の大きい工場です。工場見学も受け入れており、職人が金鎚で銅板を叩く特有の製作技法を間近で見学できます。

-

-

案内役のマシュー・ヘッドランドさん。手には、丸型の銅板と、今まさに製造中の製品があります。

「一枚の銅板を伸ばしていくのではなく、叩きながら縮めていくというのが鎚起銅器の技術です。打っていくと、次第に表面には槌目(つちめ)と呼ばれる模様になっていきます。これこそ鎚起銅器の良さのひとつ」とマシューさん。工房内にはトントントン、カンカンカンと銅を叩く音が響いていますが、そのひとつひとつに意味があり、無駄なものは一切ないのだといいます。

-

-

「打つこと」の重要性を繰り返し説くマシューさん。なかでも「打ち絞り」工程は、職人の技の見せどころなのだとマシューさん。銅板を皿の形に叩き出し、鳥口(とりくち)を土台にして金槌で叩きながら、徐々に器の口を狭めていきます。このプロセスで、縮めた部分にはしわが生じますが、こうしたしわが重ならないように慎重に叩く技術は、極めて高度な職人技によるものなのだといいます。

-

-

和釘づくりと同様に、鎚起銅器の技術は地域の特徴と深く結びついて発展しました。1700年代に仙台から燕に移住してきた職人たちによって技術がもたらされ、弥彦山の日本海側に位置する間瀬銅山からは、質の高い銅が豊富に採掘され、これが鎚起銅器の発展を大きく支えました。

1816年には、玉川堂の初代、玉川覚兵衛が家伝の銅細工から鎚起銅器の製作へと転換。日用品の鍋や釜、やかんなどの製造で燕地域における鎚起銅器製造の基礎を固めました。この技術は、燕を統治していた村上藩による銅細工の奨励とも相まって、鎚起銅器製造へと進化を遂げました。

-

-

明治の工業化政策により、海外博覧会への出品を機に技術力を高め、国内外で高い評価を受けるようになります。しかし、その後の道のりは平坦なものではありませんでした。明治時代の不運、大正から昭和にかけての経済危機、戦時中の金属回収令、そしてバブル崩壊後の経営危機など、数々の苦難を乗り越えてきました。それでも玉川堂は、技術の継承と革新を続け、現代に至るまでその技術を守り続けています。

-

-

燕三条地域の産業発展は、一夜にして起こったわけではありません。その成長は、長い歴史と土地との深い関係性、地域特有の事象との相互作用の中で育まれてきました。山田さんは「AIやデジタル技術が急速に進化する現代でも、ものづくりの現場で人の手が不可欠であること」を強調します。「ものづくりの進歩は、人々の創意工夫と、時代や環境に適応する努力から生まれています。燕三条地域の地形、特に信濃川の影響は、ものづくりにとって大きな役割を果たしてきました」と山田さんは述べています。

AIやデジタル技術の発展にもかかわらず、人の手による工夫と創造が引き続き重要であり、自らの環境を活かし、挑戦を続けることが私たちの歴史そのものであることを学ぶことができます。時代が変わっても、失敗や苦境に直面しても、適応し続けることの重要性を、燕三条のものづくりの現場は教えてくれます。

-

■この記事のモデルコースを見る